パチュリは・・・なんともいえない落ち着いた香りね。かなり濃厚な感じ

そうですね。独特なオリエンタルの雰囲気があって、60年代のヒッピーたちに好んで使われました

これ単体で使うのは、ちょっときついわね。ブレンドしたほうが良さそう

そうですね。ちなみに、香水のベースにもよく使われます。リラックスや催淫作用も高いですね。以下で詳しくみていきましょう

パチュリってどんな精油?

どんな香り?

土の匂いを連想させる、スモーキーでエキゾチックな香り

どんな植物?

パチュリはインドネシアやフィリピンが原産のシソ科の多年草です。パチュリー、パチョリと呼ばれることもあります。10センチほどのギザギザの葉をつけ、 90センチの高さまで成長します。主な生産地には、インド、インドネシア、マレーシアなどがあります。

パチュリは土地を疲弊させる木で、肥沃な土地でないとなかなか成長しません。葉をこすると、強い香りが立ち上がります。

エピソードや歴史、豆知識など

パチュリはインドのタミル語で「緑の葉」を意味し、インドでは古くから香料や薬草として交易に利用されてきました。パチュリは日本にも持ち込まれました。虫や蛇に対する薬として長い間利用されてきたようです。インドでは衣料品の虫よけのためにパチュリのサシェを使用することが広く行われています。

スモーキーでエキゾチックなパチュリの香りは、オリエンタルタイプの香水の成分としてよく利用されています。19世紀、ヴィクトリア女王はパチュリの香水を愛用していましたが、その強すぎる香りに周囲の人々が辟易していたそうです。1960年代にはサンダルウッドやジャスミンと並んで、この香りがヒッピー文化の中で大流行しました。

ワインなどと同様に、年を経るごとに品質が良くなっていく精油として知られています。パチュリのオイルは揮発しにくいため、他の精油に加えると香りを長持ちさせることができます。

パチュリ精油のプロフィール

エッセンシャルオイルデータ(学名、成分など)

| 英名 | パチュリ(パチュリー、パチョリ) |

|---|---|

| 和名 | パチュリ(パチュリー、パチョリ) |

| 学名 | Pogostemon cablin |

| 科名 | シソ科 |

| 抽出部位 | 葉 |

| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 |

| 主な産地 | インドネシア、インド、マレーシア |

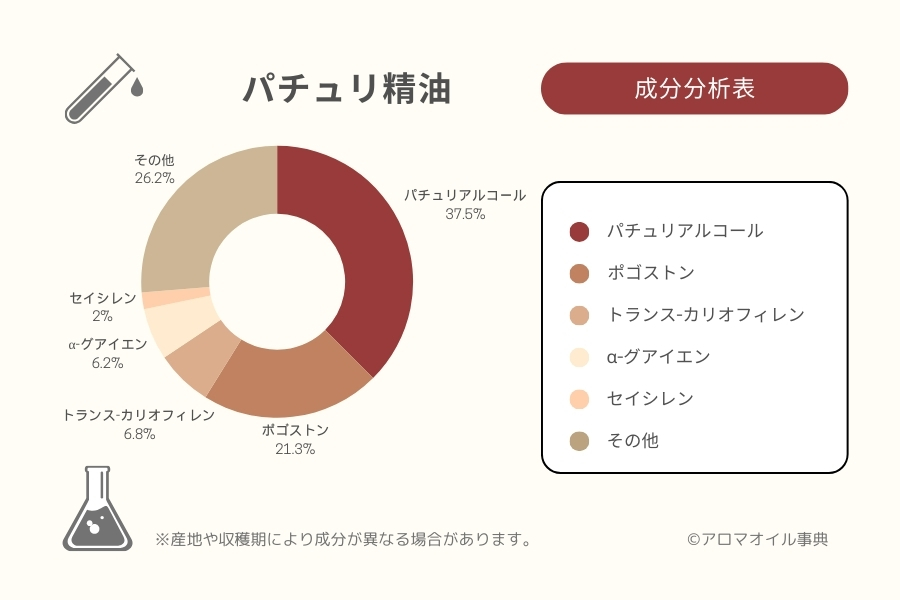

| 主な成分 | パチュリアルコール(37.53%)、ポゴストン(21.31%)、トランス-カリオフィレン(6.75%)、α-グアイエン(6.18%)、セイシレン(1.99%)など |

| 主な効能、効果 | 抗炎症、静脈強化、殺菌、瘢痕形成、防虫 |

| 香りの系統 | オリエンタル系 |

| 香りのノート | ベースノート |

パチュリ精油の主な成分と作用

A Comprehensive Review on the Phytochemical Constituents and Pharmacological Activities of Pogostemon cablin Benth.: An Aromatic Medicinal Plant of Industrial Importance

パチュリアルコール

パチュリアルコールは、パチュリ精油の香りを特徴づける主要な成分です。この成分には、抗炎症や抗菌作用があり、肌荒れやトラブルを和らげる助けとなります。また、心を落ち着かせる効果があり、忙しい日々の中で緊張を和らげ、穏やかな気分を取り戻す手助けをしてくれます。

ポゴストン

ポゴストンはパチュリ精油ならではの成分で、特に抗菌や抗ウイルス作用が注目されています。免疫力をサポートする働きがあり、風邪や感染症の予防に役立ちます。また、肌を清潔で健康的に保つ助けをしてくれるため、スキンケアにもよい成分です。

トランス-カリオフィレン

トランス-カリオフィレンは、スパイシーで温かみのある香りを持つ成分です。筋肉や関節の痛みを和らげる働きがあり、リラクゼーションの効果も期待されます。心を落ち着け、疲れた心身を癒やしてくれる香りとして親しまれています。

α-グアイエン

α-グアイエンは、ウッディな深い香りを持つ成分で、抗菌作用や抗酸化作用に優れています。肌を健やかに保つだけでなく、エイジングケアにも役立つ成分として注目されています。また、香りの効果で心を落ち着かせるため、リラックスしたいときにおすすめです。

セイシレン

セイシレンは、パチュリ精油にほのかな甘さをもたらす成分です。この成分は、肌を潤し、乾燥から守る保湿効果があるため、特に乾燥が気になる季節に役立ちます。また、気分をリフレッシュさせる効果もあります。

パチュリの効能や効果

こころに対する効能

- 心を穏やかにして、気持ちを安定させる

- 物事を客観的に見つめさせ、問題を解決する

からだに対する効能

- 食欲を抑え、ダイエットをサポートする

- 体内の水分や老廃物の排出を促し、セルライトを改善する

- 性的な衝動を高める

肌に対する効能

- 細胞の成長や再生を促進し、傷の治りを早める

- にきび、しっしん、キズ、ひび、炎症などを改善する

- ダイエット後のたるんだ皮膚をひきしめる

専門家からのアドバイス(注意点なども)

元AEAJアロマテラピーインストラクターで、20年以上アロマ業界にいた私から一言

エキゾチックなパチュリの香りはリラックス作用が高いことで知られますが、ロマンチックな気分にさせる香りとしても有名です。香りが長く持続するため、香水のべースノートとしてもよく利用されてきました。

スモーキーで落ち着いた香りではありますが、かなり強く香りますので、人によってはしつこく感じるかもしれません。量を多くすると、リラックスではなく、心を刺激する方向に働いてしまうこともあります。そのため、主役としては別の香りを使い、脇役としてパチュリをほんの少し加えるようにすると、バランスの良い香りを楽しむことができます。

精油の粘度は高めで、ビンのドロッパーからなかなか落ちてこないこともありますが、イライラせずに1滴目が落ちるのをじっと待ってください。1滴出ると、2滴目からは比較的スムーズにでます。

アロマセラピストコラム(体験談やおすすめの楽しみ方)

アロマセラピストの知人に、体験談やおすすめの楽しみ方、レシピなどを聞きました

この香りをはじめて体験する人は「墨のような香り」という表現をすることが多いですね。

浮き足立った心を落ち着かせてくれる不思議な力を持った香りなので、ひとまず落ち着いて何かを考える必要があるときには、この精油をおすすめします。

感情のバランスを取るのにとても役立つ精油で、私の場合、イライラしたときや不安なときにこの精油を使う場合が多いです。落ち着きのない心を鎮めることによって、自分のことを客観的に観察し、前進する力を与えてくれます。

どちらかというと地味なイメージの精油ですが、個人的には大好きで、バッグの中にいくつか精油を忍ばせておくときには欠かせない1本となっています。

ラベンダーやサンダルウッド、シダーウッドといった精油とブレンドしてトリートメントに使うのが好きなのですが、おすすめしたいのが、ベルガモットやローズとのブレンド。はじめは「柑橘やローズなんて絶対に合わない!」と決め付けていた私でしたが、ブレンドしてみると意外に合うんですよ。もちろん比率の問題もあって、パチュリーに対してベルガモットやローズを多めにすることが必要なのですが・・・。

自分で香水を作る際にも、このブレンドはお気に入りの1つとして使っています。興味のある人は、ぜひためしてみてくださいね。

パチュリのおすすめの使い方

心に余裕を持ちたいときに

ストレスで心が疲れているとき、心にゆとりを持ちたいときは、パチュリの香りを利用しましょう。アロマポットやアロマライトなどにパチュリの精油を数滴落とし、お部屋に広げます。クラリセージやフランキンセンス、ラベンダーなどとブレンドしても良いでしょう。

スキンケアに

お肌の乾燥や老化が気になる方は、パチュリの精油を使ってみましょう。ホホバオイルなどのキャリアオイルにパチュリ精油をブレンドし、お肌にマッサージします。フランキンセンスやローズなどをブレンドしても良いでしょう。

香りの保留剤として

パチュリの精油は揮発しにくい性質があるため、精油をブレンドする時の保留剤として利用することができます。香りを長くとどめたいというときは、パチュリの精油を少し加えてみましょう。香水を作るときなどにもオススメです。

パチュリと相性の良い精油

クラリセージ、サンダルウッド、ゼラニウム、フランキンセンス、ネロリ、ローズ、ベルガモット、ラベンダー、レモングラス、ローズウッド

いかがでしたでしょうか?

毎日の健康に、そして美容に、アロマテラピーをぜひ活用してください!